皆さんは下方注視麻痺の評価をどうされていますでしょうか?中々診察では難しい場面もあると思いますが、1つの参考になる文献がありましたのでご紹介いたします。

Front Neurol. 2021 Sep 28:12:736784. doi: 10.3389/fneur.2021.736784.

進行性核上性麻痺の症例に対して、下方注視麻痺の評価を客観的にBedsideで行いその重症度および病歴の長さを用いて、生存期間を推定できるかを検討した臨床に即した研究です。

対象:2011年から2019年までにUniversity of ChicagoのPSPセンターで追跡された、確定的なPSP-RSまたはPSP-P患者23例

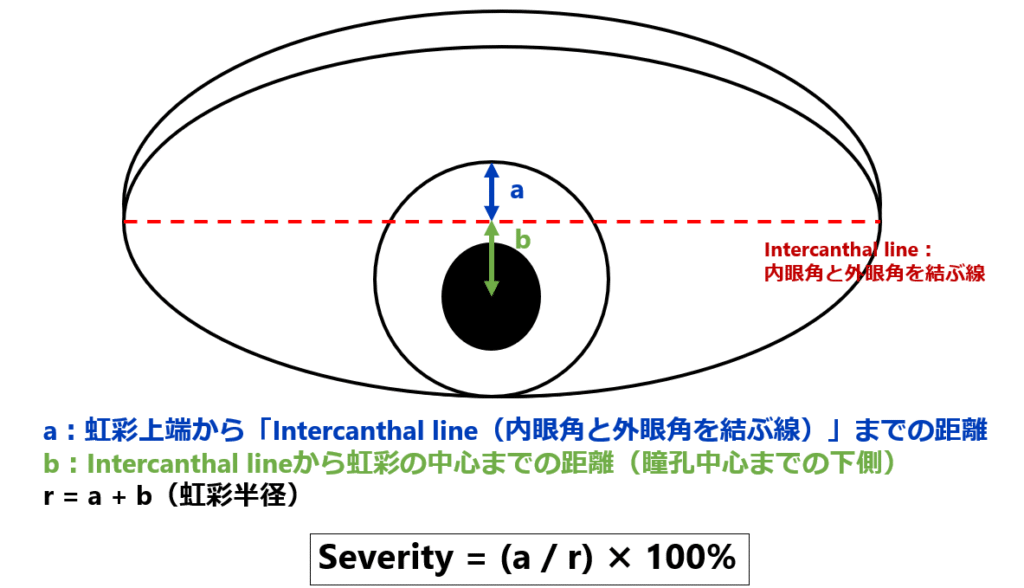

下方注視麻痺の測定方法:

健常者では、正面視(一次注視位)において、瞳孔の中心は内眼角と外眼角を結ぶ「眼瞼間線(intercanthal line)」の中央に位置し、最大限に下方を見たときには、虹彩の上縁がintercanthal lineのすぐ下、あるいは線に接する程度まで移動することを利用しています。つまり、随意的な下方視で検査をすることになります。スマートフォンの写真機能を用いて、眼を撮影し、画像を回転・拡大して、グリッドを重ね合わせることで簡便に実施できます。6例の写真に対して、運動障害専門医と神経眼科医による評価は、10%の誤差を許容する条件で100%一致(2/6例で±10%以内の差)しています。

観察する項目は下記の図に示しました。

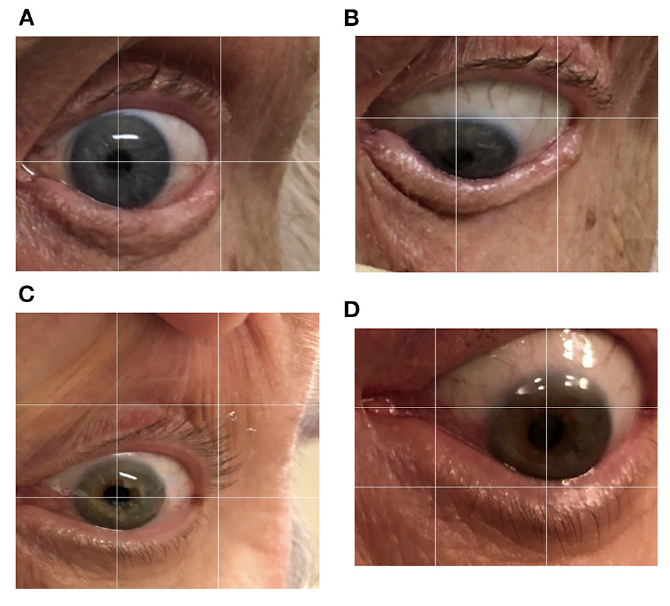

A:正常眼の正面画像、B:正常眼の最大下方視画像、C:PSP患者の100%麻痺眼画像、D:PSP患者の70%麻痺眼画像

結果:

患者背景:

PSP発症年齢(AO):66.7 ± 7.9歳、下方視麻痺が初めて記録された時点の病歴(DD):4.1 ± 3.4年、その時点での下方視麻痺の重症度(DGP):62.8 ± 31.2%、発症から死亡までの生存期間(TSD):6.6 ± 4.0年、初回下方視麻痺評価後の残存生存期間(RSD):2.5 ± 1.4年、心血管疾患(CVS)あり:17人(74%)、呼吸器疾患あり:4人(17%)、パーキンソン症状に対する治療歴あり:10人(43%)、UPDRS-IIIスコア:平均29.3 ± 9.1(全例記録あり)

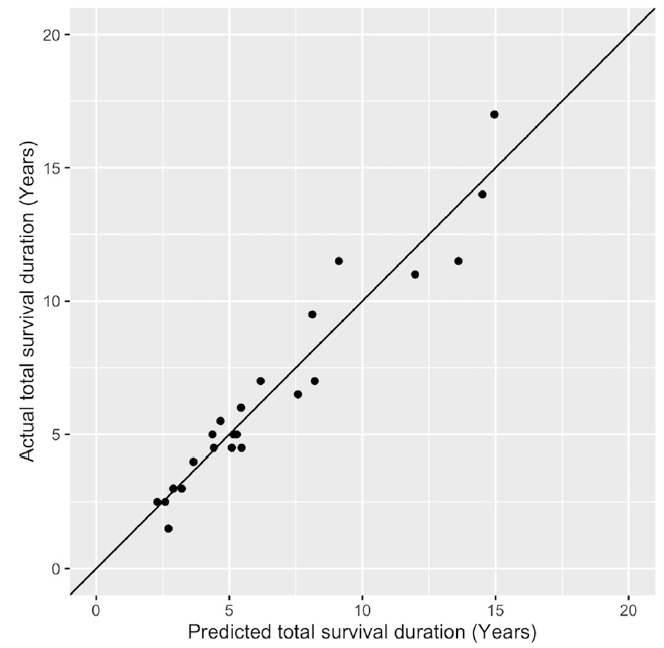

線形回帰による生存期間の予測:全ての因子(発症年齢AO、性別、下方注視麻痺が記録された時点の病歴DD、下方視麻痺の重症度DGP、薬物使用、UPDRS-IIIスコア、心肺疾患)を含めて線形回帰分析を行ったところ、病歴の長さ(DD)と下方視麻痺の重症度はいずれも全生存期間と有意に相関しました。

さらに3因子(DD、下方視麻痺の重症度、AO)に絞ってモデルを再構築し以下の回帰式を導出

生存期間(年)= 5.76 + (1.11 × DD) − (0.03 × DGP) − (0.03 × AO)

この回帰式はDGPは10〜100%の範囲で適用、調整済み決定係数(Adjusted R²)= 0.92 と極めて良好なフィットで、23症例に適用した結果は実測の全生存期間との誤差は0.82 ± 0.67年と非常に小さい結果でした。

また、多変量Cox回帰分析では、以下の2因子が生存期間に対する有意な予測因子であることがこれらは線形回帰分析の結果と一致し再確認されました

- 下方視麻痺が初めて記録された時点での病歴の長さ(DD)

- 指数係数:0.3464(長期生存と関連)

- p < 0.001 - 同時点での下方視麻痺の重症度

- 指数係数:1.0179(短期生存と関連)

- p < 0.05

上記より、70歳の患者が5年の病歴をもち、診察時の下方視麻痺が80%であった場合の生命予後の予測は予測生存期間 = 5.76 + (1.11 × 5) − (0.03 × 80) − (0.03 × 65) ≒ 6.96年となり、下方視麻痺が記録された時点から残りの生存期間は約2年(6.96 − 5)と推定できるとう結果になります。この式から、PSP-RSおよびPSP-Pでは発症早期に重度の下方視麻痺が出現するほど予後不良・短命、発症後長期間を経て軽度の下方視麻痺が出現 し予後良好・長期生存という結果となり、病状説明時の参考になる指標になるかと思います。

Mov Disord Clin Pract. 2025 Jul 10. doi: 10.1002/mdc3.70221.

1つ目のFront Neurol. 2021 Sep 28:12:736784. doi: 10.3389/fneur.2021.736784.と同じ著者からの報告です。

方法:健康対照(HC)36名、パーキンソン病(PD)50名、PSP(RS型・P型)23名と比較検討されています。PSP患者18名に対して神経内科医による3か月以内の2回評価、6名(各群2名)において2名の神経内科医による評価(盲検)、さらに視診とスマートフォン画像解析の一致性を検証

結果:HCおよびPDの全例で下方視線麻痺は認めず、PSP全例(23名)で麻痺を認めました。再評価での一致率(ICC)は0.9と高く、2名の神経内科医間の評価の一致率(ICC)も0.9。視診とスマホ画像評価との一致率もICC 0.9。MRPI2.0と麻痺重症度との相関はr = 0.8225(p = 0.0042)**と高く、軽度(10-15%)の麻痺でもMRIでPSP特有の萎縮を認めました。

*MRPI2.0 score (magnetic resonance parkinsonism index version 2.0).とはPSPの特徴である中脳およびSCPの萎縮、MCPの相対的保存、そして第三脳室の拡大を客観的に数値化する方法

MRPI = (橋面積 / 中脳面積) × (MCP幅 / SCP幅)

MRPI 2.0 = MRPI × (第三脳室幅 / 側脳室前角左右幅) カットオフ:2.5

| 群 | 人数(男性/女性) | 評価時年齢(平均±SD) | 疾患期間(年) | 下方視線麻痺(振幅評価) |

| 健常対照 (HC) | 36 (15/21) | 62.9 ± 8.7 | N/A | 全例なし |

| パーキンソン病 (PD) | 50 (29/21) | 72.6 ± 10.4 | 10.4 ± 4.6 | 全例なし |

| 進行性核上性麻痺 (PSP) | 23 (14/9) | 70.8 ± 7.7 | 4.1 ± 3.4 | 全例あり |

| 項目 | PSP(軽度麻痺:下方注視麻痺が重症度が10〜15%の範囲) | PSP(全体) |

| 人数(男性/女性) | 7 (6/1) | 14 (13/1) |

| 評価時年齢(平均 ± SD) | 74.0 ± 4.2 | 74.3 ± 4.9 |

| 疾患期間(年) | 1.7 ± 0.8 | 2.1 ± 1.1 |

| 下方視線麻痺(振幅 %) | 12.9 ± 1.8%(10–15%) | 30.6 ± 25.3%(10–90%) |

| MRPI2.0 スコア(平均 ± SD) | 2.7 ± 0.7 | 3.8 ± 1.9 |

| MRPI2.0 と下方視線麻痺の相関 | n/a | r = 0.8225, P = 0.0042 |

結果のまとめ:PSP-P、PSP-RSでは下方注視麻痺を高精度で検出可能で、ベッドサイドや遠隔診療でも有用。MRI所見(MRPI2.0)とも高い相関を示し、病勢評価や経過観察にも適用可能とされています。

下方注視麻痺downward gaze palsyのベッドサイド評価のまとめ

パーキンソニズムを呈する症例では、下方注視麻痺downward gaze palsyの評価として、虹彩の上縁、内眼角と外眼角を結ぶ「眼瞼間線(intercanthal line)」との位置関係に注意して評価していきたいと思います。

コメント