本日は脊髄梗塞についてまとめてみました。脊髄梗塞について診断基準があるのはご存じでしょうか?下記文献ですが、非常にまとまった文献で読み応えのある内容になっています。

Zedde M, De Falco A, Zanferrari C, et al. Spinal Cord Infarction: Clinical and Neuroradiological Clues of a Rare Stroke Subtype. J Clin Med. 2025;14(4):1293. CC BY 4.0

発症頻度・有病率・発症率:全脳卒中の約1~2%がSCIと推定、急性脊髄症(acute myelopathy)全体の 5~8% がSCI。年齢・性別補正発症率:3.1/10万人/年(95% CI: 1.6–7.2)、女性の方が発症率が高い傾向(男1.5 vs 女4.6 / 10万人年)

平均発症年齢:58~64歳前後、男性が約48%

リスク因子(自然発症例):高血圧40%、喫煙30%、脂質異常症29%、糖尿病16%、特にリスクなし28%

好発部位:胸腰髄レベル:65%、頸髄中部も比較的多い、頸髄梗塞は自律神経障害・上肢障害を伴う重症例が多い

関連病態:大動脈手術後に頻発し、胸腹部大動脈手術後は 最大33% にSCIを認める報告あり。緊急大動脈修復術での発症率は 1/130、非緊急では 1/600。大動脈疾患(瘤・解離)を有する患者の 8% にSCIが生じる。

病因:脊髄梗塞(SCI)の病因は自然発症性と術後性に分類されています。

| 項目 | 自然発症性SCI | 術後性SCI |

|---|---|---|

| 定義 | 手術などの明確な誘因なく自然に発症した虚血性脊髄損傷 | 主に大動脈手術後に発症する虚血性脊髄損傷 |

| 発症背景 | 動脈硬化、椎骨動脈解離、線維軟骨塞栓(FCE)、低血圧、Valsalva操作、血管炎など | 胸部・胸腹部大動脈瘤修復術(開胸/EVAR)、術中血流遮断など |

| 主な年齢層 | 中高年(平均約58~64歳)若年~小児もまれにあり | 高齢者中心(手術対象年齢) |

| リスク因子 | 高血圧、糖尿病、脂質異常症、喫煙、心房細動、FCE、頚動脈解離など | 術中・術後の低血圧、大動脈遮断、動脈の塞栓や結紮、腎不全など |

| 発症様式 | 突然発症(痛み→運動麻痺・感覚障害・自律神経症状) | 術後数時間〜数日後に麻痺・感覚障害出現(遅発型もあり) |

| 頻度 | 全脊髄梗塞の多数(術後性を除く症例) | 全体のうち最大で約30%程度(手術の種類により変動) |

| 診断所見の特徴 | 痛みが強い(60〜70%)、急性発症、MRIでT2高信号+DWI制限が多い | 痛みは少ない(15%)、MRIでASA領域の典型的所見(owl’s eyes/pencil sign) |

| 画像上の所見 | 発症直後はMRI陰性のこともあり、数日後にT2高信号出現 | 発症後すぐにT2/DWIに変化が現れる場合あり。多椎体に及ぶことも |

| 診断での課題 | 鑑別すべき疾患が多く、CSF検査や追跡MRIが必要 | 背景が明確であり診断しやすいが、麻酔・鎮痛により症状に気づかれにくい |

| 予防・対策 | 原因により困難(例:FCEや解離) | 術前後の血圧管理、腰椎ドレナージ、肋間動脈再建などで予防可能 |

*線維軟骨塞栓症FCEを疑うポイント:突然発症で、明確な外傷歴がないこともありますが、運動後であることが多い。MRIで隣接椎間板の変性または脱出(herniation)が確認されることがあり、FCEを疑うきっかけとなります。Zalewskiらの報告では、FCE疑いの症例の53%に椎間板の脱出所見が認められています。

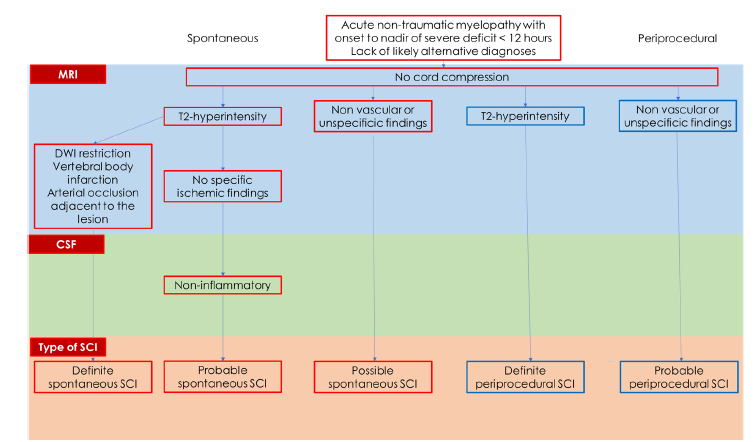

診断基準:Characteristics of Spontaneous Spinal Cord Infarction and Proposed Diagnostic Criteria” (JAMA Neurology, 2018)

「自然発症型(spontaneous)」および「手技関連型(periprocedural)」のSCIを対象

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 1. 臨床所見 | ・非外傷性急性脊髄症状(先行する進行性の脊髄障害がない) ・重度障害の出現が 12時間以内 ・ただし12時間以上でもstutteringで最終的に12時間以内に悪化すれば可 |

| 2. MRI所見 | A. 脊髄圧迫がない(必須) B. T2高信号の脊髄内病変(支持所見) C. 特異的所見(下記いずれか) ・DWI/ADCで拡散制限 ・椎体梗塞の所見 ・隣接血管(例:椎骨動脈、ASA)の解離・閉塞 |

| 3. 髄液検査 | 非炎症性(細胞数正常、IgG index正常、OCB陰性) |

| 4. 除外診断 | 他の原因疾患が否定されていること |

| 確実性レベル | 必要条件(上記番号に対応) |

|---|---|

| 確定的(definite)自然発症型 | 1, 2A, 2B, 2C, 4 |

| 可能性が高い(probable)自然発症型 | 1, 2A, 2B, 3, 4 |

| 可能性がある(possible)自然発症型 | 1, 4 |

| 確定的(definite)手技関連型 | 1, 2A, 2B, 4 |

| 可能性が高い(probable)手技関連型 | 1, 4 |

*stuttering course とは?「一過性に改善・悪化を繰り返しながら、徐々に進行していく経過」= 段階的で不安定な悪化パターン

12時間以内のNadir、画像・髄液所見が重要な要素となっています。

初発症状:

| 症状カテゴリ | 発症時の頻度 |

|---|---|

| 運動障害(麻痺など) | 92% |

| 感覚障害(痛覚・触覚など) | 85% |

| 自律神経障害(膀胱直腸など) | 76% |

| 疼痛(発症時の痛み) | 70% |

| Naidrまでの到達時間 | 割合(複数のメタ解析より) |

|---|---|

| < 6時間 | 38.8%(特に胸髄で多い) |

| 6~12時間 | 30.7% |

| 12~24時間 | 11% |

| >24時間 | 7.7% |

| 12~72時間 | 頚髄梗塞で最多(81%) |

初発症状として急性疼痛は自然発症例で60〜70%に出現するとされています。診断基準にもあるように症状のピークまでは12時間未満が圧倒的に多いですが、それ以外の経過も起こりえます。

MRIの撮像タイミングと診断感度

初回MRIで所見があるのは75%。24時間以内に撮影された例のうち56%は初回で異常なし。

フォローアップMRI(1.5〜42日後)では、ほとんどの例でSCIと一致する所見が確認。

DWI撮像は全体の32%の症例で実施、そのうち82%に拡散制限所見あり。

T2高信号パターン:

| パターン名 | 特徴・解説 |

|---|---|

| Owl’s eyes sign | 軸断像で、前角(gray matter)が左右対称に高信号を呈するASA領域に一致し、急性虚血の典型所見 |

| Pencil-like hyperintensity | 矢状断像で、ASAに沿って細く縦に伸びるT2高信号中心灰白質~前索に及ぶ灰白質優位病変 |

| Anterior U- or V-shaped hyperintensity | 軸断像で、前角の両側がU字またはV字に高信号を呈する病変がやや拡がった場合の変異型パターン |

| Anteromedial spot | 軸断像で、前正中部(前角と脊髄前裂の間)に限局した小病変初期・軽度の虚血で出現することがある |

| Hologrey hyperintensity | 軸断像で、H字型の灰白質すべてが高信号虚血が広範囲に及んでいることを示す |

| Holocord hyperintensity | 灰白質+白質全体が高信号を呈し、脊髄全周性病変となる特に脊髄円錐部や重度虚血で出現 |

*非連続・多発病変を認めた場合でも、炎症性疾患(例:MSやNMOSD)とは限らず、虚血性病変でも起こりうると理解しておくことが重要。特にFCE(線維軟骨塞栓)や低灌流性の病態では、広範囲かつ多発の脊髄病変を呈することがあるため、病因評価と画像の時間的変化が診断の鍵となります。

髄液検査:

正常所見が40%、異常所見では蛋白上昇が最多(49%)。

OCB(oligoclonal bands)は1%のみに陽性。

急性期治療:t-PAはエビデンスに乏しく、ほとんど実施されていません。血栓溶解療法を行うかどうかの決定は、潜在的なベネフィットと重大なリスクを比較検討した上で個別に行う必要とされます。

まとめ:

急性発症のmyelopathyでは病歴聴取では麻痺や感覚障害のみでなく、疼痛、運動の誘発などなかったかどうか、Nadirまでの時間、血管障害リスクについて意識して問診を確認。神経診察で高位診断を行い、SCIが疑われる場合は造影CTで血管解離の確認、脊髄MRIで診察から考えられる脊髄高位での圧迫、腫瘍、出血性病変の除外、また椎体梗塞、椎間板ヘルニアが近傍にないか確認します。MRIは早期の虚血性変化を検出するよう可能であればDWIも撮像するとよいでしょうか。髄液検査についても炎症性疾患が疑われる場合は実施が必要です。急性期治療は脳梗塞と異なり希少疾患であるため確立したものはなく、抗血栓療法、血圧管理、早期リハビリテーション介入など総合的に判断して対応が必要になります。

コメント